研究背景

近年、PCゲームのプレイヤ人口が増加しており、YouTubeやTwitchなどの動画コンテンツの普及 により、ゲームのプレイやカスタマイズの様子が広く共有されるようになり、それに伴ってMODの存在が日本国内でも徐々に認知されるようになってきた。そこで日本でのMODの現状を明らかにするとともに理想的なガイドラインを考察する。

研究目的

MODを活用することで、ゲームの魅力を高めるだけでなく、新たなユーザ層を長期的に 取り込み続けることができ、ユーザの創造性を活かした新しい価値を生み出すことができる。ただし、日本においてはMODに対する理解や受け入れが限定的であり、その可能性が十分に活かされていないのが現状である。そのため、うまくMODを活用していくためにもMODのガイドラインにどのような情報を記載するべきなのかを日本独自の文化や国民性に合ったガイドラインの制作により今まで以上に日本のゲーム産業の発展につながるのではないかと考える。こうした背景を踏まえ、本論文では以下の3つの課題に焦点を当てて考察する。

1.MODの基本的な形態とその役割

2.日本と海外におけるMODガイドラインの比較

3.理想的なMODガイドラインの提案

以上3つを通じて、MODが持つ可能性と課題を明らかにし、日本市場におけるMOD文 化の発展に向けた方向性を提示することを目的とする。

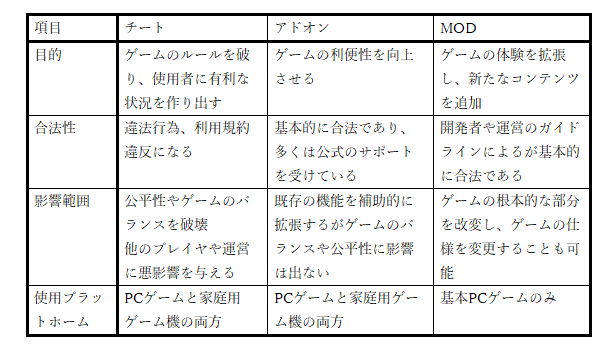

MODに類似するものと違い

MODそのものの定義や具体的な活用方法が十分に理解されていない現状がある。特に、「チート」との違いが曖昧であることが問題視されることが多い。

チートとはゲーム内で不正な操作を行う行為を指し、多くの場合ゲーム体験を損なうも

のとして否定的に捉えられる。一方で、MODは通常、ゲーム体験を拡張し、より豊かなプレイ体験を提供することを目的としている。このように性質が異なるにも関わらず、MODとチートが混同されることにより、MODに対する誤解や偏見が広がる一因となっている。

MOD文化の違いと今後の方向性

日本では、MODに関する議論や実際にMODを認めているゲームがあまり多くない現状がある。そのため、ゲーム業界におけるMOD文化の発展はまだ限定的であり、今後の対応が求められると考えられる。 MODは海外のゲーム業界では長年にわたり盛況であり、多くのゲームにおいて公式のサ ポートやガイドラインが整備されている。これに対し、日本の企業はMOD文化の重要性を認識し始めているが、慎重な姿勢を取っている場合が多くみられる。しかし、MODを活用することでゲームの拡張性やプレイヤーの創造性を引き出し、ゲームの長寿命化やコミュニティの活性化に寄与する可能性があるため、今後の発展に向けた対応が期待されている。

概要

本研究では、日本と海外におけるMODの認識の違いや、ゲーム企業が定めるガイドライン・利用規約の比較を通じて、理想的なMODのガイドラインについて考察した。 まず、日本ではMODに対する認知度が低く、MODを公式に認めているゲームが少ない現状がある一方で、海外では多くのゲームがMODを積極的に受け入れ、公式のサポートやガイドラインを整備していることが明らかになった。この違いの要因として、日本の企業はMODに対して慎重な姿勢を取っており、MODとチートの区別が十分に認識されていないことや、法律的なリスクを回避する意図があると考えられる。 次に、MODのガイドラインについて、日本と海外の比較を行い、日本企業に見られる特徴を整理した。その上で、理想的なMODのガイドラインのあり方として、

(1) MODを禁止する場合

(2) 条件付きで許可する場合

(3) 積極的にサポートする場合

の3つのパターンに分類し、それぞれにおいて必要な規定を提案した。特に、条件付きでMODを許可する場合は、どのようなMODが許可・禁止されるのかを明確にし、開発者の意図とプレイヤーの創造性を両立させることが重要であると考えた。 また、ガイドラインを適切に機能させるためには、MODが不正なものであるかどうかを判断する専任の部署を設けることが有効であることを指摘した。さらに、日本においてMODの知名度を向上させることが、適切なガイドラインの策定につながる可能性があることにも言及した。 本研究では、MODの文化が今後日本でも発展していくことを前提に、持続可能なゲーム環境を構築するためのガイドラインの必要性を示した。MODの普及が進む中で、各企業が適切なガイドラインを策定し、プレイヤーと開発者双方にとってメリットのある形でMODを活用できる環境を整えていくことが求められる。

コメント